七草と言えば、「春の七草」を連想される方が大半なのではないでしょうか。

春の七草は1月7日に七草粥を食して1年の無病息災などを祈り、また正月料理で疲れた胃を休めるものとして、その風習が今でも続いています。

シーズンに入るとスーパーの店頭にたくさんの春の七草が並ぶので、ご存じの方も多いはず。

秋にも七草があることはご存じでしょうか。春の七草と秋の七草の違いはどういったものなのでしょうか。秋の七草の種類は?時期はいつごろ?どんな意味や由来があるの?

今回は秋の七草について、意味や花言葉、覚え方をご紹介します。

秋の七草の由来

秋の七草は万葉集に収められている山上憶良の2首の歌が元になっています。

「秋の野に 咲きたる花を 指折り(およびをり)

かき数(かぞ)ふれば 七種(ななくさ)の花」

「萩の花 尾花(おばな) 葛花(くずはな) 撫子の花 女郎花(おみなえし)

また藤袴 朝貌(あさがお)の花」

1つ目の歌の意味は「秋の野に咲いている草花を指折り数えると7種類ある」

2つ目の歌は「それは萩の花、尾花、葛(くず)の花、撫子(なでしこ)の花、女郎花(おみなえし)、また藤袴(ふじばかま)、朝貌(あさがお)の花である」と7種類の草花を説明しています。

「朝貌」は「朝顔」のことで、諸説ありますが、現在では桔梗(ききょう)のことだと言われています。

春の七草との違いは

春の七草は【せり・なずな・ごぎょう・はこべら・ほとけのざ・すずな・すずしろ】、この7種です。人日(じんじつ)の節句に邪気を払い、1年の無病息災を祈ることを目的に、1月7日にはこの七草を使ったおかゆ「七草粥」を食べます。

七草粥には、消化を助ける、吐き気を抑える、胃を健康にする、といった体に良い働きを期待できる植物が選ばれているので、今では、お正月料理で疲れた胃腸を労るものになっています。

一方、秋の七草は鑑賞重視です。

野山に咲く美しい花を鑑賞し、季節を感じて慈しむことが秋の七草の目的です。

また、秋の七草は食用ではないものの、薬草として漢方や生薬に使われてきた草花が含まれ、疲れの出やすい秋に、日本人を目や口から癒してきた秋の風物詩 です。

秋の七草はどういう種類の草花か

1.萩<はぎ>

萩はマメ科の植物。7~10月ごろ、1cmほどの赤紫色の花を多数咲かせます。

開けた日当たりのいい場所によく生え、園芸種としても好まれていて、昔から家紋などにもよく描かれています。秋のお彼岸にお供えする「おはぎ」の名の由来にもなっているのがこの花。

2.尾花<おばな>

イネ科の多年草で草丈は1~2mになります。山上憶良の歌で「尾花」とあるのはススキの別名。動物のしっぽに似ているところからの名前です。

秋のお月見には欠かせない草花のひとつです。

3.葛<くず>

葛はマメ科に分類される大型のつる性の植物。夏の終わりから9月にかけて、チョウチョのような形の小さな花を円筒状に咲かせます。

花を愛でるだけでなく、古くから食用や薬用に利用されてきました。根から採るデンプン質は葛粉と呼ばれ、葛餅や葛切りの原材料として使われ、根を乾燥させたものは葛根湯(かっこんとう)になります。

4.撫子(なでしこ)

撫子とは総称で、秋の七草では日本固有種であるカワラナデシコを指します。7~10月ごろ、4~5cmほどのピンク色の花を咲かせます。

日本女性の清楚さを表現した「大和撫子」の「撫子」は、この花のこと。可憐な淡紅色の花を咲かせます。

5.女郎花(おみなえし)

女郎花は多年草植物で、日当たりのいい草原を好んで群生する植物です。6~10月ごろ、小さな黄色い花を多数咲かせます。

女郎花の名前の由来は、花の美しさが美女を圧倒するためという説があるほど、優雅で美しい花として古代の人に親しまれた花です。

漢字の「女郎花」は、同属で白い花を咲かせるオトコエシ(男郎花)に対しての名付けだと言われています。また、黄色い見た目が粟飯(おみなめし)に似ているからなど、いろんな説があります。

解熱・解毒・鎮静作用のある薬草として、平安時代以前から薬草として用いられていました。

6.桔梗(ききょう)

歌で「朝顔が花」と記述されているのは、桔梗の花を指します。キキョウ科の多年草で、草丈が40~100cm程になります。

6~10月に開花する桔梗の美しい花は、青紫や白、ピンク色をした星形の花を咲かせ、古くから日本人に親しまれてきました。家紋のモチーフとして桔梗を使用した武将が多いことでも知られています。

根はサポニンを多く含むことから去痰や鎮咳作用の薬草として用いられてきました。自生の株数が減り、近年は絶滅危惧種に指定されています。

7.藤袴(ふじばかま)

藤袴は、8~9月ごろ、5mmほどの小さな花を房状に咲かせます。花の色が淡紫色で、弁の形が筒状で袴に似ていることからこの名前が付けられました。乾燥させると桜餅の桜葉と同じ良い香りがするため、洗髪や香水にも用いられます。現在では絶滅 危惧種に指定されており、野生の藤袴を見ることはほとんどできません。

秋の七草の覚え方

これらの七草を覚えるのが苦手な方へ、有名な覚え方があります。

万葉集のまま覚えることもできますが、語呂合わせにして覚えるのも覚えやすい方法です。

代表的なものはこちら。

語呂合わせ1:おすきなふくは?(お好きな服は?)

お=おみなえし

す=すすき(おばな)

き=ききょう

な=なでしこ

ふ=ふじばかま

く=くず

は=はぎ

語呂合わせ2:おきなはすくふ(沖縄救う)

お=おみなえし

き=ききょう

な=なでしこ

は=はぎ

す=すすき(おばな)

く=くず

ふ=ふじばかま

秋の七草、いかがでしょうか?

現在は、身近なところで秋の七草を見るのは難しくなりつつありますが、昔は、お月見をするときにススキだけでなく他の七草も飾っていたので、同じような楽しみ方を取り入れてみるのもいいかもしれません。

七草で季節を鑑賞しながら、涼しく過ごしやすい秋の夜長を楽しみましょう。

recommended posts

-

vol.608 硬い股関節を柔らかく!可動域を広げるストレッチで太りにくい体と美しい姿勢を手に入れる

2026.02.03

-

vol.190 日本人の多くが悩むくせ毛。日々のケアでできるくせ毛の対策方法は

2022.02.08

-

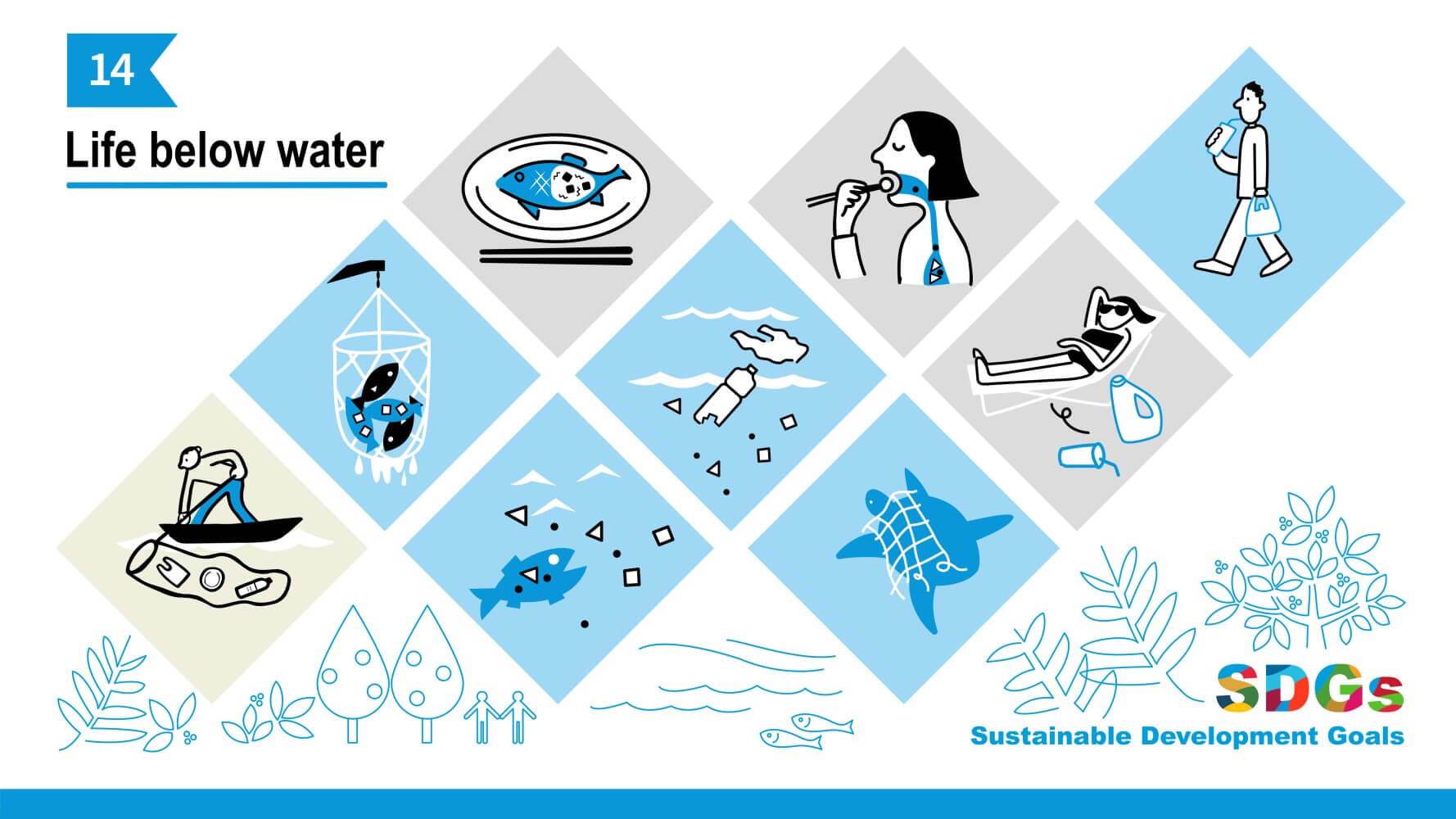

vol.532 豊かな海を次世代へ。SDGs目標14達成に向けた世界と日本の取り組み、そして私たちにできること

2025.06.23

-

vol.330 疲労回復におすすめ!疲れがとれないときにおすすめの栄養素と食べ物

2023.04.28

-

vol.101 夢や願いが叶う!引き寄せ効果を加速させる〝ビジョンボード〟

2021.05.20

-

vol.342 梅雨のジメジメで起こる梅雨だる!梅雨だるを吹っ飛ばすための睡眠の大切さ

2023.06.14

-

vol.200 アーユルヴェーダに基づく生き方は、世界最古のデトックス法

2022.03.10

-

vol.484 古代から愛された小さな種に詰まった大きな力。クミンが持つ驚きのパワー

2024.12.23

-

vol.009 信太美月さんインタビュー第1回目 自分らしく過ごすために、 環境を自ら整えてきたから今がある。

2020.01.07

-

vol.608 硬い股関節を柔らかく!可動域を広げるストレッチで・・・

column | 2026.02.03

-

vol.190 日本人の多くが悩むくせ毛。日々のケアでできるくせ・・・

column | 2022.02.08

-

vol.532 豊かな海を次世代へ。SDGs目標14達成に向けた・・・

column | 2025.06.23

-

vol.330 疲労回復におすすめ!疲れがとれないときにおすすめ・・・

column | 2023.04.28

-

vol.101 夢や願いが叶う!引き寄せ効果を加速させる〝ビジョ・・・

column | 2021.05.20

-

vol.342 梅雨のジメジメで起こる梅雨だる!梅雨だるを吹っ飛・・・

column | 2023.06.14

-

vol.200 アーユルヴェーダに基づく生き方は、世界最古のデト・・・

column | 2022.03.10

-

vol.484 古代から愛された小さな種に詰まった大きな力。クミ・・・

column | 2024.12.23

-

vol.009 信太美月さんインタビュー第1回目 自分らしく過ご・・・

INTERVIEW | 2020.01.07